LTV時代のリアル小売と販促② 環境変化を味方に!販促テーマのつくり方

- WRITER

- 海蔵寺りかこRikako Kaizouji

- ㈱イトーヨーカ堂にてクッキングサポートコーナー構築やメニュー販促、52週販促計画立案、インストアプロモーションなどに携わったのち、惣菜部シニアマーチャンダイザー着任。㈱ヤオコーでのクッキングサポート担当部長を経て、令和元年 KTMプラニングRとして独立。コンサルティング他、業界誌「ダイヤモンド・チェーンストア」にて話題店調査解説及び「売場づくりと販促の強化書 総菜担当」。

あらゆるものの価格高騰、消費の二極化、異常気象による原料事情や食嗜好の変化・・・これらは食の小売の現場に多大なる影響を与えています。特に、52週販促テーマづくりでは、これまでの実績をそのまま流用することが難しくなり、頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。現場で何が起きているか、販促としてどう捉え、取り組むべきなのか。

各社の事例を見ながら、解決の糸口を探していきましょう。

異常気象で四季が崩れかけている

晩生品種と思われるいちごと気温上昇から収穫時期が早まったすいかが隣同士で展開されている・・・これは、5月中旬の果物売場で見られた展開です。本来であれば収穫時期が異なるこの2つの果物が、一度に店頭に並ぶということは、以前の売場では考えられないことでした。ヤオコーの5月14日号のチラシでも、「旬の味」としてカットすいかが紹介されており、随分「旬」が早まっているようです。

野菜についても同様で、5月16日にオープンしたスーパーベルクス浦和原山店では、オープン初日の目玉が群馬産「今朝採りレタス」1コ59円(本体価格 先着2000名様 1家族1コ限り)、二日目が千葉県産他「キャベツ」1コ59円(本体価格 先着1000名様 1家族1コ限り)、もちろんこれはオープンセール特価ではあるのですが、首都圏近郊の他の小売でも夏野菜の代表選手であるレタスが、5月中旬であるにもかかわらず非常に鮮度がよく大玉で、お買い得価格で提供されていました。

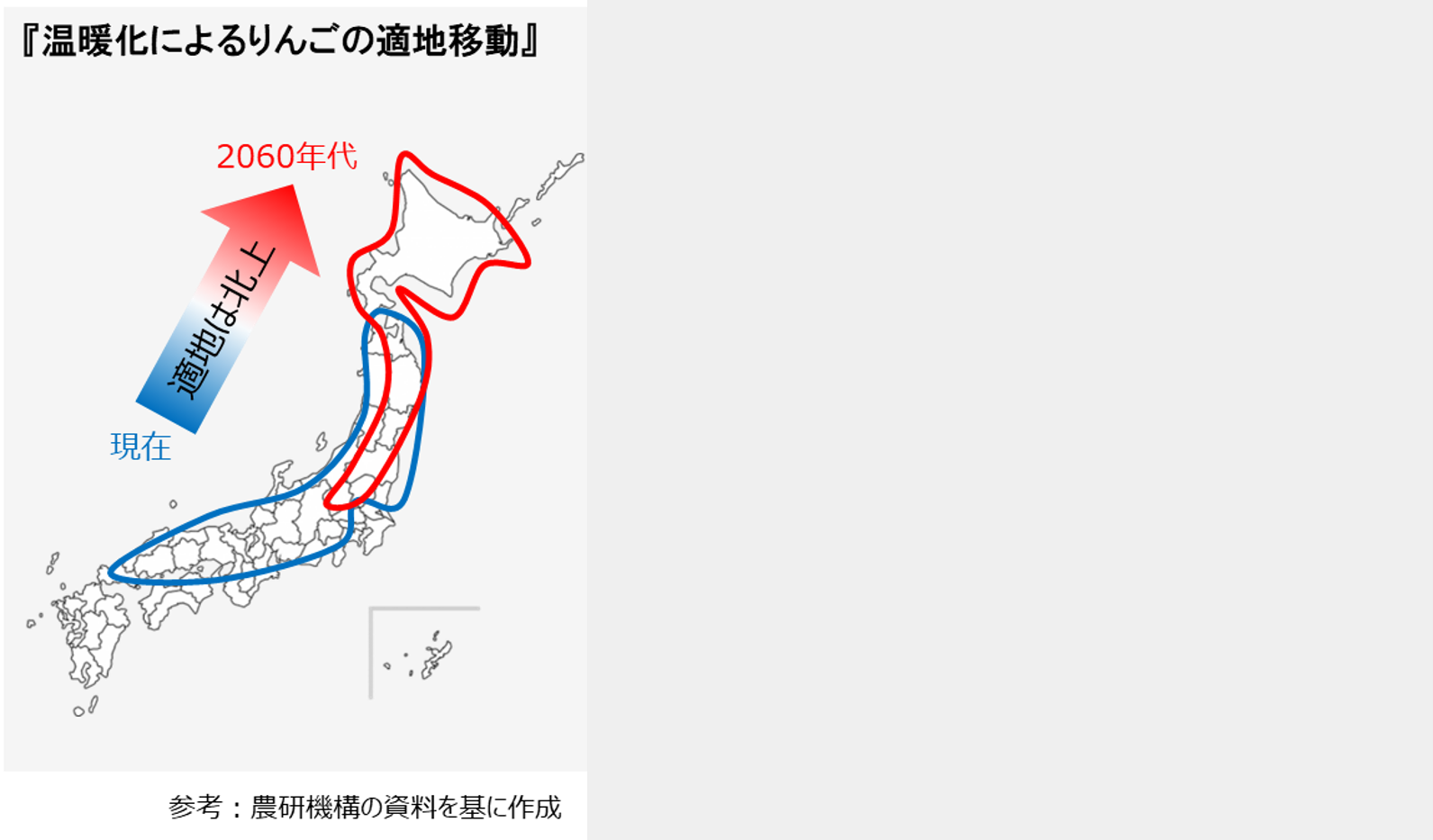

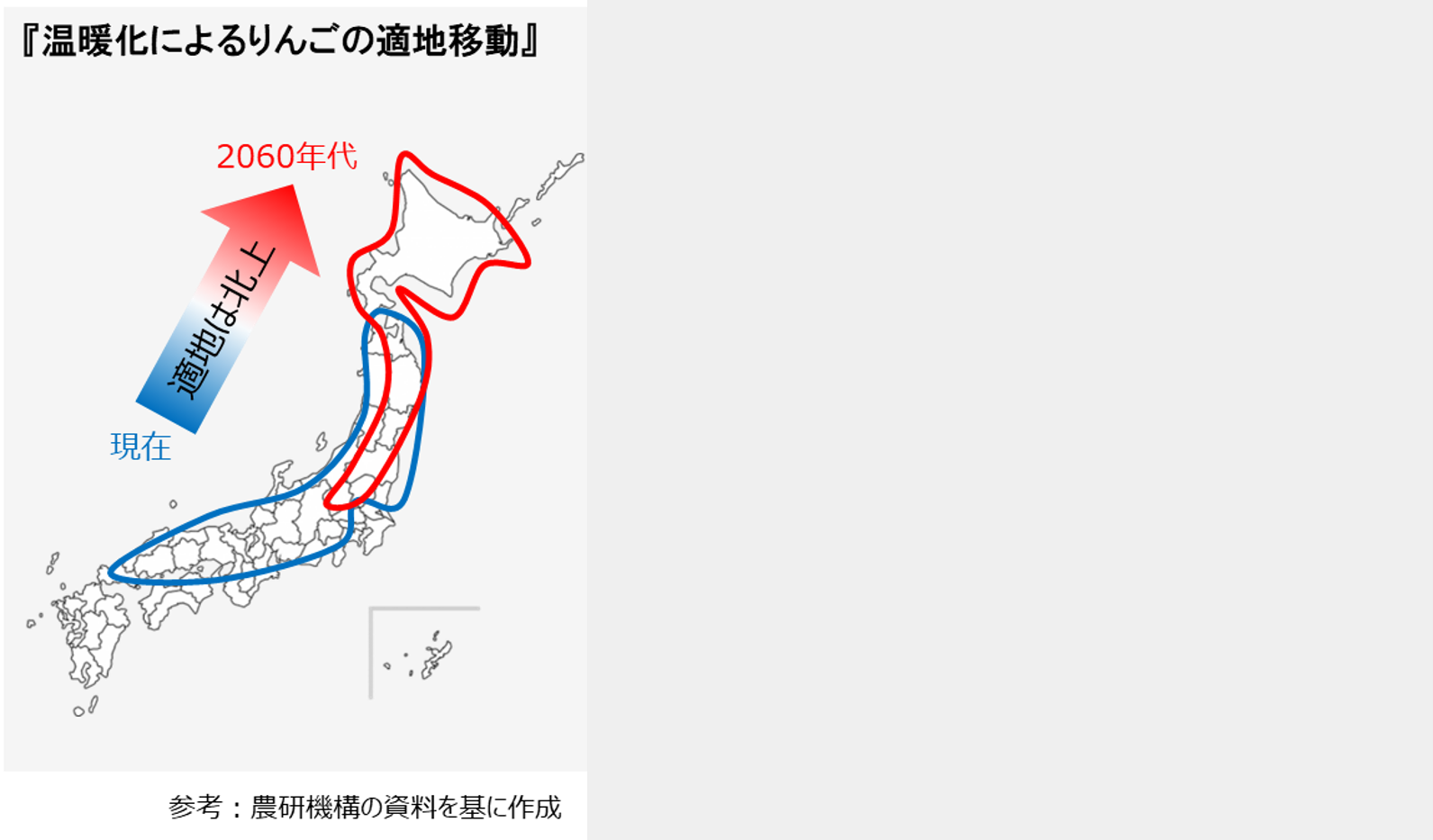

地球沸騰化と言われる現象は、農作物の生育に大きく影響を与えています。そしてこの傾向は今後も続くと見られます(「温暖化によるりんごの適地移動」参照)。一方、その状況に対応すべく生産技術も進化、いちごにも晩生品種が出現するなど、様々な要素が組み合わさり、従来の旬の枠組みを超え、農作物が混在しているのです。

異常気象が食物に与える影響として、冬から春、夏と暖かくなるタイミングでは多くの場合旬の時期が早まります。そのためかつては「はしり」といわれていた時期が、今では「旬」の時期になっている傾向にあります。実際、オーケーの店頭でも「はしりが旬」というワードが使われているケースを目にしました。一方、夏の酷暑による生育不良や遅れは、旬商材の出荷の遅延をもたらしています。たとえば昨年は9月でも猛暑日が頻発して残暑が続き、やっと気温が下がったのは11月下旬のことでした。秋を通り越して冬の寒さが到来、一気にホットメニューが動きだすこととなったのです。

販促を立案する場合、このような季節、商品、顧客の食嗜好の変化をよく理解することが重要です。そのためには毎週の各部門の売上上位、伸長、下降商品の動向、さらに天気や気温の変化をタイムリーに把握しつつ、商品部から商品動向についての前情報をしっかり取ることが大切です。また、食嗜好の変化についても、単に「流行っているから」「トレンドだから」と認識するのではなく、「何故流行っているのか?」その原因や背景にまで考えを巡らせてほしいと思います。たとえば、昨今のエスニックフードのブームにおいても、「日本の気候が亜熱帯化したから亜熱帯地域の食が受け入れられるようになった」という捉え方をしてみると良いでしょう。

新しいテーマづくり

新しい販促テーマづくりで最も難しいのは、9~10月ではないでしょうか。

ひと昔前は、お盆が過ぎれば「秋の味覚」、さんまを皮切りに秋の味覚が次々と登場していました。食卓のメニューも涼味からホットへと切り替わり、テーマには事欠きませんでした。しかし昨今では長引く残暑から、テーマ設定は難しくなっています。顧客目線で見ると、暑さ疲れが蓄積しつつも、やはりどこかで秋を感じたいという思いも強いようです。

そこで是非取り組んでほしいのが「秋は惣菜から」。惣菜を軸とした秋の表現です。惣菜であれば冷凍原料をうまく活用して旬を表現できますし、実際旬を切り口とした商品開発は確実に売上粗利につながります。秋の表現としてきのこ、さんまを使った惣菜は比較的多く実施されていますが、さつまいも、さといも、さばなどの素材の広がり、またピザやサンドウィッチなどアイテムも広げると共に、冷凍食品やレトルト、秋の味覚にあう酒や飲料などで関連販売を強化してはどうでしょうか。

また、各地で集客している肉フェスをうまく採り入れるのも一手。最近、家計応援食材として挽肉の展開が強化されているので、惣菜やチルドのハンバーグ、精肉での手作りハンバーグ提案、付け合わせや飲料などでの食卓提案でまとまりを作るのも面白いのではないでしょうか。

新しい切り口の設定として、ヤオコーの5月21日号のチラシでは「唐揚げ」をテーマに広がりを持たせていました。またライフでは「メロン」をテーマに各部門の商品を集約して取り上げていたことも。

このような打ち出しも参考にしながら、是非とも新しいテーマを作り込んでほしいと思います。

価格販促と実施時のポイント

あらゆるものが値上がりする中、消費の二極化に対応しつつ粗利を積み上げる施策をどうとっていくのか。これも販促担当としては頭が痛い問題ですね。

「激流2025年4月号」(国際商業出版)の特集では、冒頭ページに「高級惣菜を扱う百貨店のテナントはもとより、コンビニ、惣菜チェーン、さらには「競合より一円でも安く」金科玉条のスーパーでさえ、各社揃って「価値を高めて価格を上げる」と明言。「価格をいかに抑えるか」から「価格をいかに巧みに上げるか」に軸足を移す企業がもはや大勢を占める状況になっているのだ。」とあります。まずはこのことを念頭に置き、単純値下げの乱立にならないよう心掛けたいところです。

とはいえ、お買い得な企画立案により、いかに客数、点数増に結び付けるかというのも忘れてはいけない視点です。

最近増えている販促の一つが「よりどり〇〇円企画」。買上点数増による客単価増につなげるには効果的です。「買い続けたくなる店舗」イメージの確立には、定期的な開催で、商品開発と連動したアイテムの吟味、定期的な対象商品の入れ替えは必須でしょう。

ですが、実際には先日もあるスーパーで、「惣菜のよりどり企画が定例化しているが、店内調理商品がメインのため作り切れない」という声があがっていました。

また、価格を下げるよりは「大容量お買い得」の方が売上金額、粗利金額アップにつながる場合もあります。この場合、誰もが立ち止まり二度見するくらいインパクトのある見せ筋の増量品を品揃えしたいですね。大容量パックで高単価を見せることでその下の単価が相対的にお買得に見えるのです。

ある店舗の土用丑当日の展開では、鰻長焼4尾パック7800円(本体価格)を見せ筋として陳列していました。これを見たお子様連れの女性が「あ、今日は土用丑だから鰻買おう」と子供に話しかけながら、1尾パックを価格も見ずにカゴに入れていました。

コンビニでも大幅増量企画が人気となっていますが、「○○%増」がキャンペーンのうたい文句となるほど、全面的にアピールされています。

<価格販促実施のポイント>

①よりどり〇円企画について

・よりどりの価格帯を何ラインかもちましょう。

部門特性で組みやすい価格帯はありますが、部門任せにすると微妙に異なる価格帯が店計で乱立することとなりかねません。

・恒例化し、よりどりでも利益が出る商品選定、商品規格をマーチャンダイザーが組みましょう。

・インストア商品は作業が追い付かず個店格差が出やすいため作業面に踏み込む必要があります。

②増量企画について

・各社が実施する増量企画の量目設定をよく調べ、お客様にお買い得感が一目でわかる設計にしましょう。

・インパクトのある見せ筋の量目帯をつくりましょう。

そろそろ、クリスマス・年末の商材開発が進み、加工食品では秋の新商品が出揃い品揃えを検討する時期となります。ぜひとも直近、足元だけではなく、半年先を見据えた企画立案を進めてほしいと思います。