匠が語る!チラシ制作の舞台裏と今後の展望 ~スコープ販促の匠 1人目~

- 対談・インタビュー

- チラシ

- スコープ販促の匠

流通チラシ制作 大瀧 文博(社歴27年)

クリエイティブ事業部 リテールマーケティングデザインDPT

チラシ業務一筋27年。クリエイティブディレクターとして、食品スーパーを中心として、大手総合スーパーから地方ホームセンターなどさまざまな業態の折込チラシの制作指揮を担当。

①チラシ制作業務について

インタビュアー:大滝さんのお仕事内容について教えてください。

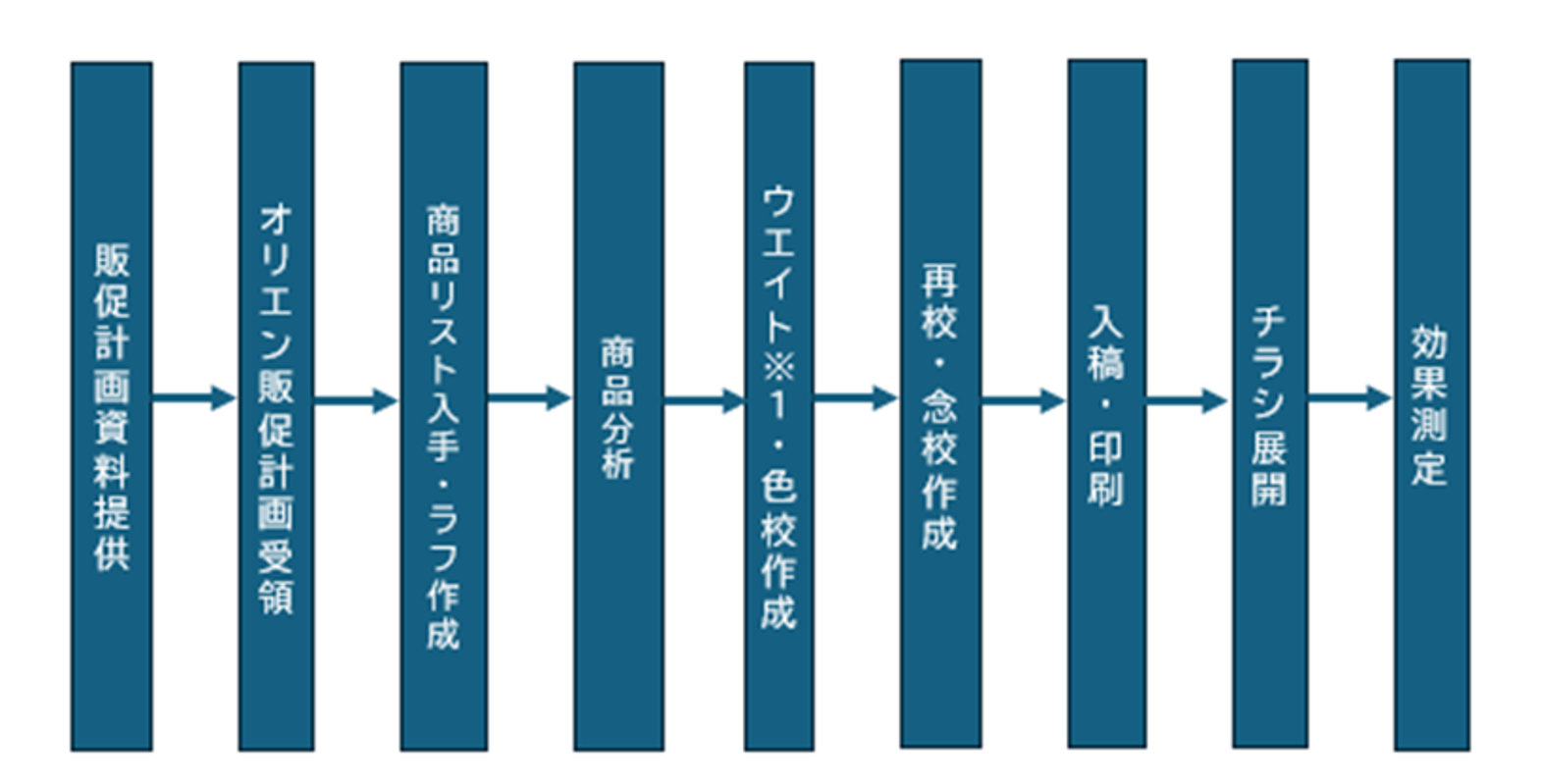

大滝:食品スーパーを中心に、大手総合スーパーやホームセンターの折り込みチラシの制作指揮を担当しています。 当社で提案した52週販促企画案を読み込むことからスタートし、クライアントから受け取った商品リストを、テーマ企画のどこに落とし込んでいくか、どのようなデザインで表現するかを考え、実制作に入っていきます。

※1 ウエイト

チラシ内での各テーマ(商品)の扱い(大きさ)の割合

②チラシ制作の昔と今

インタビュアー:大滝さんがチラシ制作に関わってきた27年間で、業務にはどのような変化がありましたか?

大滝:まず、技術の進歩による変化は大きいですね。かつては手作業中心で、クライアントの口頭での指示や要望を、雑誌の写真を切り貼りしたり、イラストを手書きしたりして、ラフ(※2)に起こしていました。今では想像もできませんが、チラシに掲載する商品をまとめた「商品リスト(※3)」 もクライアント担当者の手書きでもらっていました。色校正も印刷会社と直接何度もやり取りを重ねるというアナログな工程でした。 現在はデジタル化が進み、販促計画から効果測定まで一連の流れはデータで管理されています。そのため緊急の価格変更や商品差し替えにも、すぐに対応ができます。当社としては、クライアントと直接のやり取りを続けてきた中で、企画の精度も向上したと感じています。 実際の業務内容は技術の進歩とともに大きく変化しましたが、「正確な情報伝達」と「効果的な販促企画」というチラシ制作の本質は変わっていません。

インタビュアー:スーパーのチラシといえば、新聞に折り込まれているというイメージです。近年、新聞自体の発行数も大幅に減っていると思いますが、紙のチラシにはどんな影響がありますか?

大滝:紙チラシの活躍の場は、新聞折り込みだけではありません。最近では、店頭に紙のチラシを設置している小売店も多く、お客様さまからも好評のようです。 また、紙のチラシは、各店の売り場づくりに不可欠な存在となっており、今後もそこの需要は続くと予測しています。デジタルチラシをホームページやアプリで発信している小売店も多いですが、デジタルチラシはスクロールされにくく、効果が出にくいという話も聞こえてきます。

※2 ラフ

販促物や広告制作の初期段階で作成するデザイン案や構成案のことで、レイアウトや配置、デザインイメージをざっくりと把握するためのもの。

※3 商品分析

クライアントから提供された商品リストから、テーマ企画に合わせた商品を選定する作業。例えば、一つのチラシの中に、冬至・クリスマス準備・時短料理という複数テーマがあったとき、どの企画でどの商品を紹介するかを見極めたり、日替わりの安売り欄に入れるもの、付加価値を打ち出すものなど、商品の特性に応じて配置を決定したりする。

③ チラシ制作におけるスコープの強み

インタビュアー:スコープのチラシ制作の強みは、なんだと思いますか?

大滝:当社制作の強みは、36年にわたって蓄積された豊富な経験とデータにあります。長年行ってきた商品分析の結果は、当社が提供している販促サービス「コトタグ(※4)」にも活用されており、過去の売上や実績をもとにクライアントの要望を先取りした提案ができるのが特徴です。 商品リストから企画に合った商品配置を判断し、適切なレイアウト指示書を作成できるのも、これらの経験とデータがあってこそです。デザインに落とし込む際には、視覚的なインパクトと正確な商品情報の伝達を両立させることを心がけています。

インタビュアー:大滝さんが長年携わっている総合スーパーならではの対応はありますか?

大滝:スーパーの主役といえばやはり生鮮商品だと思いますが、これらは特に天候や輸送の影響を受けやすいため、仕入れ直前の変更がつきものです。 当社では、営業から制作、外部取引先との密な連携によって、頻繁な価格変更や商品の入れ替えにも迅速かつ正確に対応できる業務フローを構築しています。 その他にも、天候不順による売上不振を打破するために、急遽セールを実施したいというクライアントの要望に応えるため、わずかな日数でデータ入稿にこぎつけたケースもありました。このような土壇場での柔軟な対応力も当社の強みだと自負しています。

当社が開発に携わった、買い物の楽しさを再発見するための新たなレコメンドアルゴリズム。長年蓄積してきた商品分析の結果も反映している。

③ チラシデザインの法則と極意

インタビュアー:チラシデザイン特有の、法則や極意はありますか?

大滝:スコープのチラシデザインは、基本のグリッド比率「W3:H4」の1マスを基準にレイアウトしています。商品の配置や価格のラインは細かく揃え、バランスの良い紙面を作り上げます。 また、「Zの法則」を活用し、視線の流れを意識しています。左上にメイン企画やタイトルを配置し、色はキーカラー1つ、サブカラー2つに絞って統一感を出します。文字数はコーナータイトルで10文字程度に抑え、無駄な空白を作らずカテゴリーごとに区分け。生鮮商品は鮮度感を重視して写真補正を行い、背景色や文字色のバランスにも細心の注意を払います。シニア層にも読みやすい配慮を欠かしません。 スーパーのチラシは「作り手の自己表現というアート」ではなく、「読み手のための正確な情報伝達」が最優先だと考えて、制作しています。

④今後の展望

インタビュアー:スコープのチラシ制作は、今後どのように進化していくと考えていますか?

大滝:スコープはチラシ制作の枠を超え、多様なプラットフォームや媒体での汎用性を追求し、新しいクリエイティブソリューションを目指しています。商品分析や季節ごとの歳時テーマの蓄積を活かし、効率的な編集や流用ができる体制を構築中です。 スマホ向けの縦読みチラシなど新形態の試みも進めつつ、長年のチラシ制作で培ってきた実績から得られる信頼、情報伝達力・緊急対応力を活かし、多様なクライアントニーズに応えていく方針です。

インタビュアー:今回は、長年の経験を基に、変化しながらも着実な仕事を続けてきた「チラシの匠」をご紹介しました。 チラシ制作に課題のある方や企業様がいましたら、ぜひお問合せください! 当研究所はこれからも、当社の匠のノウハウを、販促業界の皆さまに共有していきます!