これまで、2回にわたってお届けしてきた2025年の食のトレンドに関する対談。最終回では、「五感消費」「ウェルパ志向」「安エコ」について考えていきます。すべてのキーワードを話し終えたあとに、ひめこカンパニー代表取締役山下さんとスコープ販促創造研究所所長・多田がたどり着いた結論とは。

<第3回>9つのキーワードから見える2025年の食のトレンド。 うつろいゆく生活者の気持ち、小売はどう対処する?

- 対談・インタビュー

- 食トレンド

左:ひめこカンパニー 代表取締役 山下智子さん

右:スコープ販促研究所所長 多田 みゆき

トレンドを追うヒントを発見

⑦ 五感消費 ‐今、生活者は食に娯楽を求めている‐

山下:食のトレンドは景況感にも大きく左右されます。ここのところ、私たち生活者が感じている世の中の景気は、あまりいいとは言えませんね。

多田:企業によっては株価が上昇しているし、新卒の給料も上がっていますけれど、「景気がいい」とは言い難い状態ですよね。

山下:今後、景気は回復するようにも思えるんだけど、実際の体感としては先行きの不安のほうが大きい。このようなときは、一般的に大金を使うのを控えて、手頃な価格の食品に楽しみを求める人が多いんです。たとえば、聴覚や視覚の刺激によって感じる心地よい刺激「ASMR」を食品に求める傾向もその一つですね。

多田:6年ほど前から、耳障りの良い音や咀嚼音の動画が若い世代を中心に流行っていますね。

山下:そうそう。だから、2025年はそういった感覚をくすぐるような「五感消費」もキーワードになってくると思います。わかりやすい例を挙げると、ブルボンさんの「ザクループ」も「五感消費」の一つです。このお菓子は、クセになるようなザクザクとした食感が特徴なの。今、ザクザクブームが来ていて、SNSで人気に火がついた「ドバイチョコレート」が代表例です。これは、チョコの中にピスタチオとカダユフ(小麦粉でできた甘い極細麺)が入っていて、それらが独特のざっくりした食感を生み出しています。

ひめこカンパニー 代表取締役 山下智子さん

1988年、食業界のコンサルティングファーム「株式会社ひめこカンパニー」を設立、代表取締役に就任。女子栄養大学客員教授。

多田:「ドバイチョコレート」、インフルエンサーの方が紹介しているのを見て、これはトレンドになりそうだと探して買って、チームのみんなと食べました。かなり強いザクザク感でしたね。

山下:反対に、日清シスコさんはロングセラー商品の「チョコフレーク」を極限までやわらかくして「チョコフレーク ふあふあのやつ」という商品を販売しました。ザクザクが流行っている中、あえて逆行する発想がおもしろいですよね。

多田:なるほど。刺激が少ないことが、かえって五感にふれるパターンもあるのですね。

山下:タカナシ乳業さんは、食感がまるで猫の肉球のような「癒しのぷにぷにヨーグルト」を打ち出していたりね。

多田:いずれも、商品の特徴がわかりやすく伝わるのがいいですね。そういえば今年のバレンタインの売り場販促では香りとチョコレートをコラボさせたものが多かった印象です。これもある種の「五感消費」ですよね。

スコープ販促創造研究所所長/多田 みゆき

2006年、スコープ入社後、大手流通小売のオムニチャネル事業のほか、店頭催事販促の業務に従事した後、企画部門に異動。1年間を52週に分け、データやトレンド分析に基づいた1週間ごとの販促を企画する“52週販促”企画を10年ほど担当し、大手流通小売のチラシ販促やメーカークライアント業務に携わる。近年は52週販促のスキームも用いながら、歳時ごとの市場動向予測を発信し、販売・購買両側からのモチベーション開発も行っている。

山下:おっしゃる通り、2025年のバレンタインは香りとチョコの組み合わせがすごくたくさんありました。カカオの香りのする香水とチョコレートを一緒に売るといったプロモーションもありましたね。

多田:ありました。香りを使った販促は、今後増えそうだと感じています。

山下:また、食感や香りだけでなく、「体験」も立派な「五感消費」になると思います。アサヒビールさんの「未来のレモンサワー」はまさに五感で楽しむサワー。フルーオープンの缶を開ける音、中からレモンが浮かんでくるレモンを見る楽しさ、広がるレモンの香り、のどごしのさわやかさ、レモンをかじれば酸っぱくておいしい……まさに五感で楽しめる商品だと思います。

⑧ ウェルパ志向 ‐気分もセルフチューニング‐

多田:続いてのキーワードは、「ウェルパ志向」ですね。「ウェルパ」は第1回 でお話しした、山下さんが打ち出されている「プロセスパフォーマンス」の略語「プロパ」のように、「ウェルビーイングパフォーマンス」の略語ですよね。

山下:はい、その通りです。以前「Wシニア市場」について話しましたが、健康志向が高まっているのは、シニア層だけではありません。とりわけ、収入を多く得ている人や、Z世代と言われるような若い世代を中心に「ウェルパ志向」が強まっています。たとえば、いわゆるパワーカップルと言われているような共働き夫婦は、住まいを探す際にウェルビーイングを高めるためにお金を使いたいと考えている人が多いそうです。

多田:なるほど。そういった背景からか、今はオフィスも以前と比べて変化してきましたよね。屋上に木が植えられていたり、広々とした休憩スペースがあったりと、従業員にとって居心地のよい場所になるよう、工夫しているところは多いですよね。

山下:丸亀製麺さんは、新しくつくる店舗では従来の店舗と比較して休憩スペースを2倍にしたり、グループ従業員がコミュニケーションできるアプリを導入したりしています。 ニューヨークで話題になったリラクゼーションドリンク「moment(モーメント)」ってご存じですか?

多田:初めて聞いたかもしれません。どんなドリンクですか?

山下:「moment」は「飲むだけで瞑想」というのがコンセプトのドリンクです。2024年に、YouTuberマネジメント事務所のUUUMさんが「moment」とコラボして、オフィスに「やすんでもらいた〜い自販機」を設置して話題になったんです。自販機には「やすみた〜い」「ほっとした〜い」「やめた〜い」とか、疲れたときに思わず押したくなる30種類のボタンがあって……。

多田:「やめた〜い」は押しにくいですね(笑)。

山下:そう、そう(笑)。日本でもこういったセルフチューニングができるドリンクはたくさん生まれていて、アサヒ飲料さんは、サイバーエージェントさんとZ世代と組んで「BE」という炭酸飲料を発売しています。レモングラスを含んだ「BE FOCUSED」は集中モードのとき、ミントエキスを含んだ「BE RELAXED」はリラックスしたいときというように、「なりたい気分」に応じてドリンクを選ぶことができるんです。

多田:あと、陽気な気分になりたいときの「BE SUNNY」がありましたね。気合いを入れたい時にエナジードリンクを飲む、という行動は以前からありましたけど、チューニングフードはもう少しふわっとした気分で選ぶ感じで、面白いなと思います。

山下:「今は頑張りどき」「ここは少し休もう」という形で、うまく切り替えながら、時間を有効活用したいというニーズが高まっているんだと思います。そんなときに、こういったドリンクは便利ですよね。あと、仁丹ってわかりますか?

多田:森下仁丹さんの銀色の粒のですか?

山下:それです。若い世代の中には知らない人も多いと思うから、念のために説明すると、昔は男性がタバコを吸った後に仁丹をカリッと噛んで、口の中をスッキリさせていたんですよね。そんな仁丹が2025年でシリーズ発売120周年を迎えて、今、リブランディングをしているんです。従来の口臭予防ケアというイメージから「ごきげんのおまもり」といった形で、打ち出し方を変えているの。

医薬部外品 販売名:仁丹N

効能・効果:気分不快・口臭

多田:リフレッシュのために、ミントのタブレットを口にされる方はたくさんいますもんね。そんな場面に仁丹はぴったりかも。

山下:そうなんです。プロモーションを変えた結果、認知率も7%ほど、上がっているそうですよ。 ※森下仁丹調べ参考

⑨ 安エコ ‐手軽に社会に貢献したい気持ちを後押し‐

多田:ついに、最後のキーワードになってしまいました。エンディングを飾るのは「安エコ」ですね。

山下:今、生活者は「小さな力だけど、エコになる 」というものに対して、非常に関心を持っているんです。前回の「冷活&辛活」でも話題に挙がったけど、年々夏は暑くなっているし、異常気象もあるし、そんな気候のせいで、農作物の価格も上がってる。するとエコロジーは生活者にとってもだんだん対岸の火事じゃなくなってきているんですよね。そこで「自分も地球にいいことをしよう」と思ったときに、「安エコ」がキーワードになってくると思います。ほら、SDGsやカーボンニュートラルと聞くと少し構えちゃうけれど、「安エコ」だと少しハードルが下がるでしょう?

多田:おっしゃる通りですね。

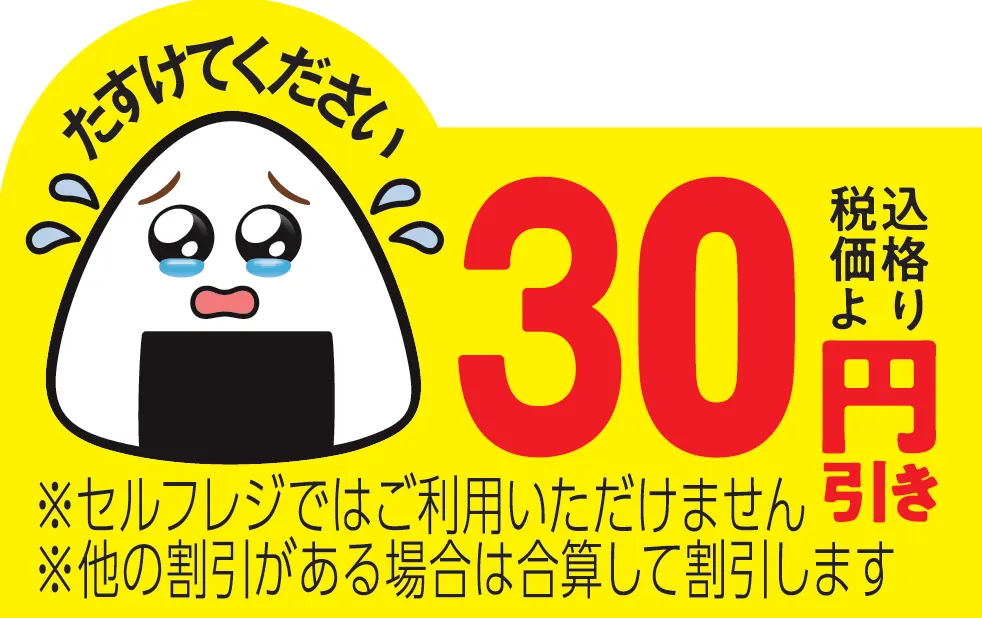

山下:だから、いろんな会社で「安エコ」につながるような取り組みがたくさん打ち出されていて。たとえば、ファミリーマートさんが食品ロス削減を目指して、値下げシールを涙目のキャラクターが「たすけてください」と訴えているデザインに変えたんです。すると、値下げした商品の購入率が5ポイント向上したそうです。

多田:なるほど。購入する動機が増えたんですね。

山下:デザインの変更は一部の店舗で実証実験として行われたのだけど、これを全国の店舗に拡大した場合、店舗における食品廃棄物を年間で約3000トン削減できるんですって。フードロスに関係する取り組みはほかにもあって、個人的にいいなと思ったのが「TABETE」というアプリです。「TABETE」には、飲食店から売れ残ってしまいそうな食品が出品されていて、ユーザー(食べ手)は近くに困っているお店がないかを調べて、少し安価な「レスキュー価格」で購入できるという仕組みです。

多田:ユーザーとしても「今日の夜ご飯、どうしよう?」と困っているときに便利ですよね。しかも、レスキュー価格で購入できるなら、お財布にもやさしいです。

山下:イオンイーハートさんが運営している「おひつごはん四六時中」さんは、ミツカンさんとコラボして「もったいな稲荷(いなり)」の販売を始めましたね。お店で炊いたご飯って、余ったら次の日に出すわけにもいかず、今までは破棄していたの。でも、ミツカンさんの「カンタン酢™」で稲荷寿司にして、次の日に2個入り税込220円で提供したら、ご飯の廃棄量が約70%削減できたんですって。

多田:素敵な取り組みですね。

山下:こういった取り組みが広がっていくといいですよね。

多田:そうですよね。お店の人も救われるし、フードロス対策にもなる。しかも、生活者はおいしいご飯を安く食べられる。食品を通じて、みんなが幸せになれるなんて、理想ですね。

山下:いいこと言うね。

多田:ありがとうございます。残念ながら、時間が来てしまいました……。改めまして、今日は本当にありがとうございました。とても勉強になりました。

山下:私も楽しかったです。食のトレンドって必ず「ヒットした理由」があるんですよね。アパレルや宝飾業界は、「今年はこれを流行らせよう」と、協会が決めて流行がつくられるのですが、食は生活者の気持ちが高まったところにトレンドが生まれる。商品開発や小売に携わる人は、そんな生活者のニーズ、時には「わがまま」に付き合い続けていれば、よい商品を開発できたり、喜ばれる企画を考えられたりするのだと思います。

多田:おっしゃる通りです。当社は小売関係の方から「次、どのようなトレンドが来るかわからない」といった話も耳にします。でも、今日のお話を受けて、自分も一人の生活者だとしたうえで、素直に心の声に耳を傾けてみることが大切だと思いました。