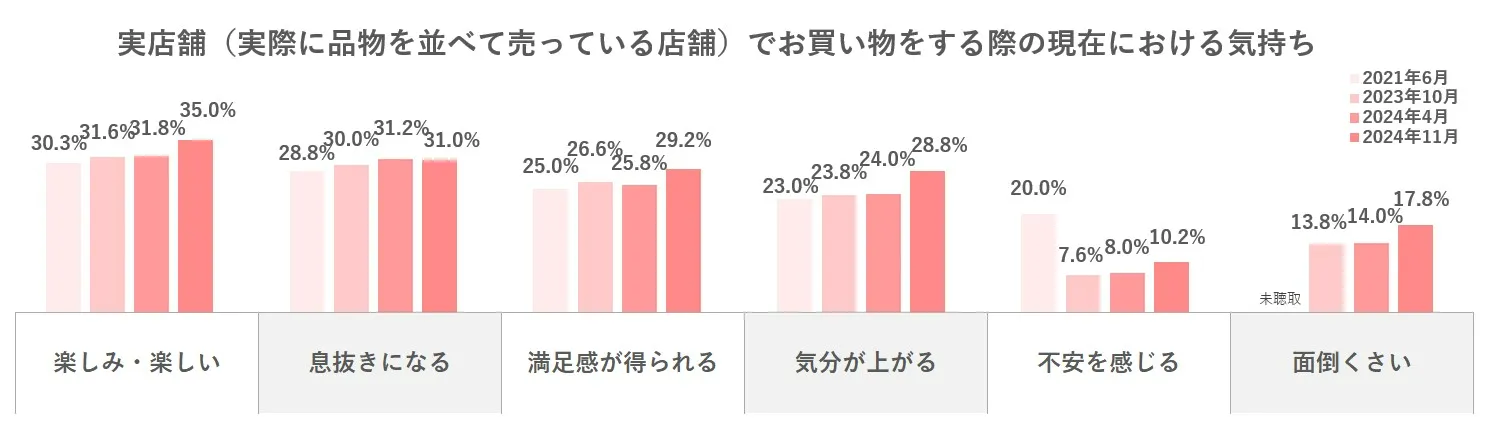

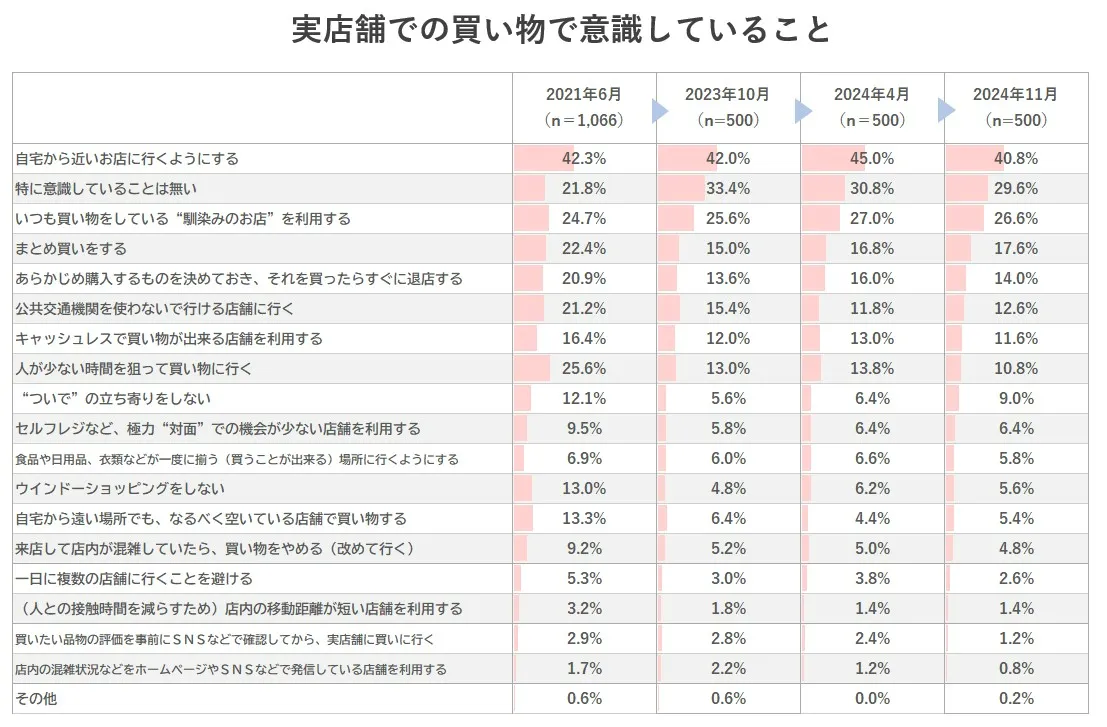

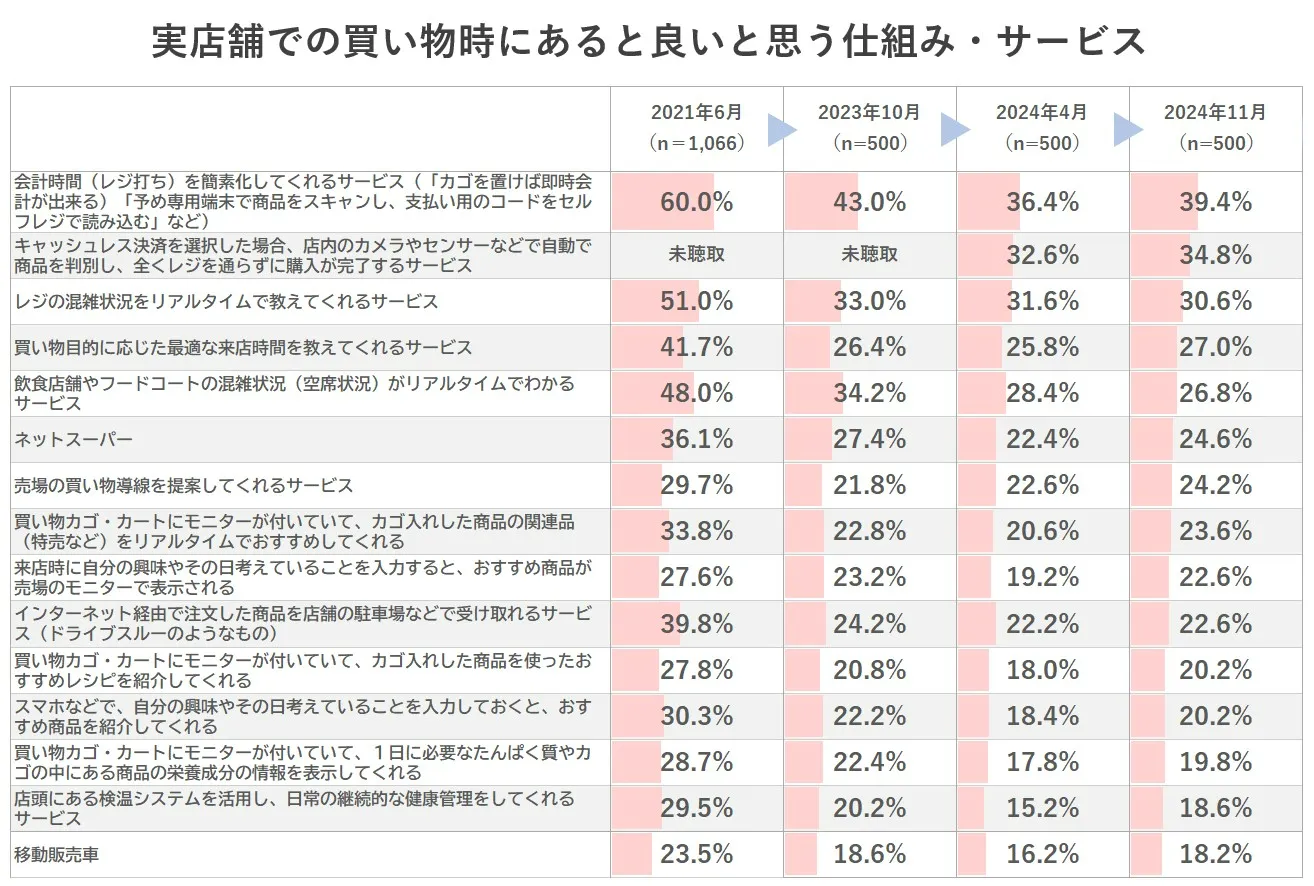

物価高が続く中、消費者の買い物意識や行動には、効率性を求める傾向が明確に表れています。一方で、実店舗での買い物は、ポジティブな感情を引き出す重要な場でもあります。これら二つのニーズを同時に満たすことが、今後の売り場作りや販促活動の鍵となるでしょう。特に、物価高に直面している消費者に対しては、単に価格競争に巻き込まれるのではなく、「効率的な買い物ができる安心感」と「特別感や楽しさ」を提供するバランスが求められます。その中でも消費者のニーズは、物価高や社会の変化に伴い、ますます多様化しています。こうした変化に迅速に対応するためには、消費者の声(VOC)を直接収集・分析し、それを販促活動や売り場作りに反映させることが重要です。

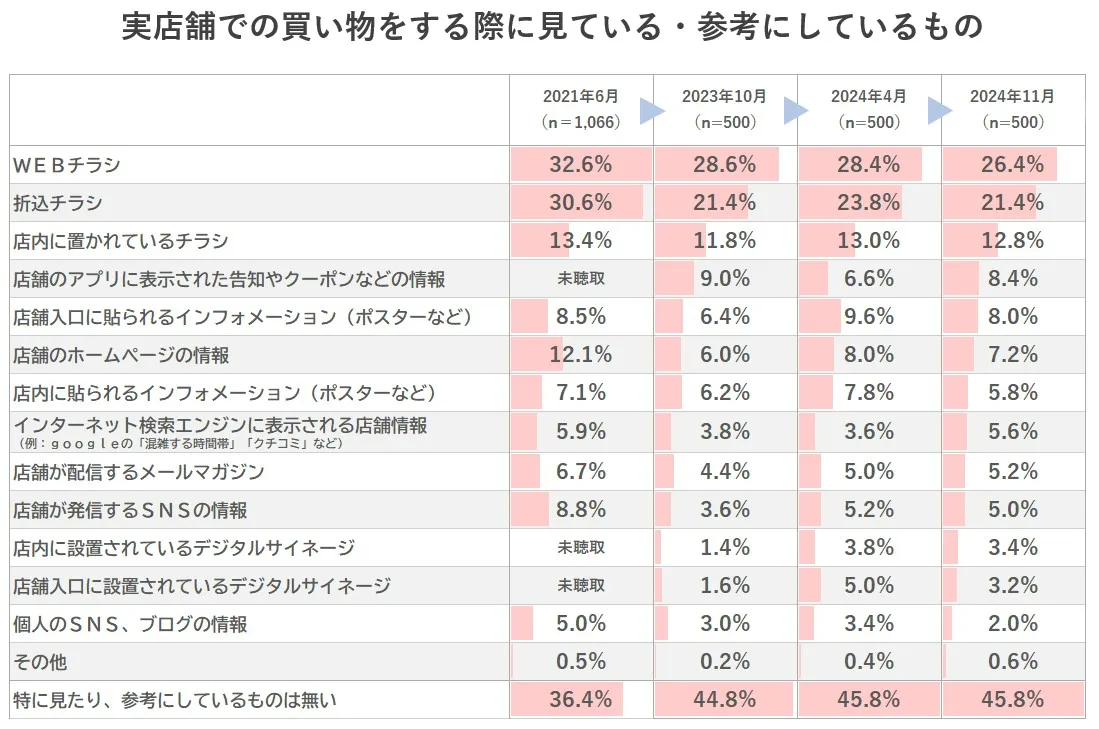

例えば、チラシやプロモーションで何を訴求すればよいかを、アンケートや店頭でのフィードバックから把握し、特に消費者が求める「効率的な買い物情報」(まとめ買いのおすすめ品、購入順序の提案など)を前面に出すことや、店内の買い物導線を顧客属性に合わせて提案するシステムの検討も考えられます。

それ以外にも、VOCデータで収集した商品レビューをリアルタイムで売り場に反映し、「おすすめの声」や「高評価の理由」をデジタル販促物やスキャン端末などで提示することで消費者が他の顧客の声を参考にしながら、より安心して商品を選べる環境を作るといったことも作れるのではないでしょうか。

物価高の状況が長期化する中、短期的な施策だけでなく、持続可能な取り組みを考えることが今後ますます重要になります。消費者の効率性と楽しさを満たす取り組みを続けることで、消費者にとって「選ばれる店舗」になるだけでなく、企業としての競争力を高めることができるでしょう。

物価高を逆風ではなく、新たな価値提案を実現する追い風と捉え、柔軟かつ戦略的に対応していくことが、未来を切り開くカギになるのではないでしょうか。

■調査方法:ウェブ調査

■調査エリア:全国

■調査対象者:20〜69歳男女

■サンプル数:合計500サンプル (20代~60代までの男女各50名)

■調査期間:2024年11月22日(金)~25日(月)

※本情報の引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い致します。