「生鮮惣菜」「冷凍惣菜」といった言葉が生まれるなど、もはや惣菜は惣菜部門だけにとどまらなくなってきています。今後長い目で見ると食品売場は「即食(惣菜含む)」「素材調理」に二分されていくはずです。

LTV時代のリアル小売と販促③ 右肩上がりの成長を続ける惣菜部門の販促チャンス

- コラム

- POP

- リアル売場

この記事は約 - 分で読めます

数ある部門の中で惣菜は唯一右肩上がりを続けている部門といえるでしょう。(一社)日本惣菜協会の集計によると、惣菜はコロナ前まで11年連続右肩上がりで売上を伸長、コロナ禍で一時的に数値を落としたものの、その後はさらなる勢いで伸び続けています。

惣菜→即食への部門再編

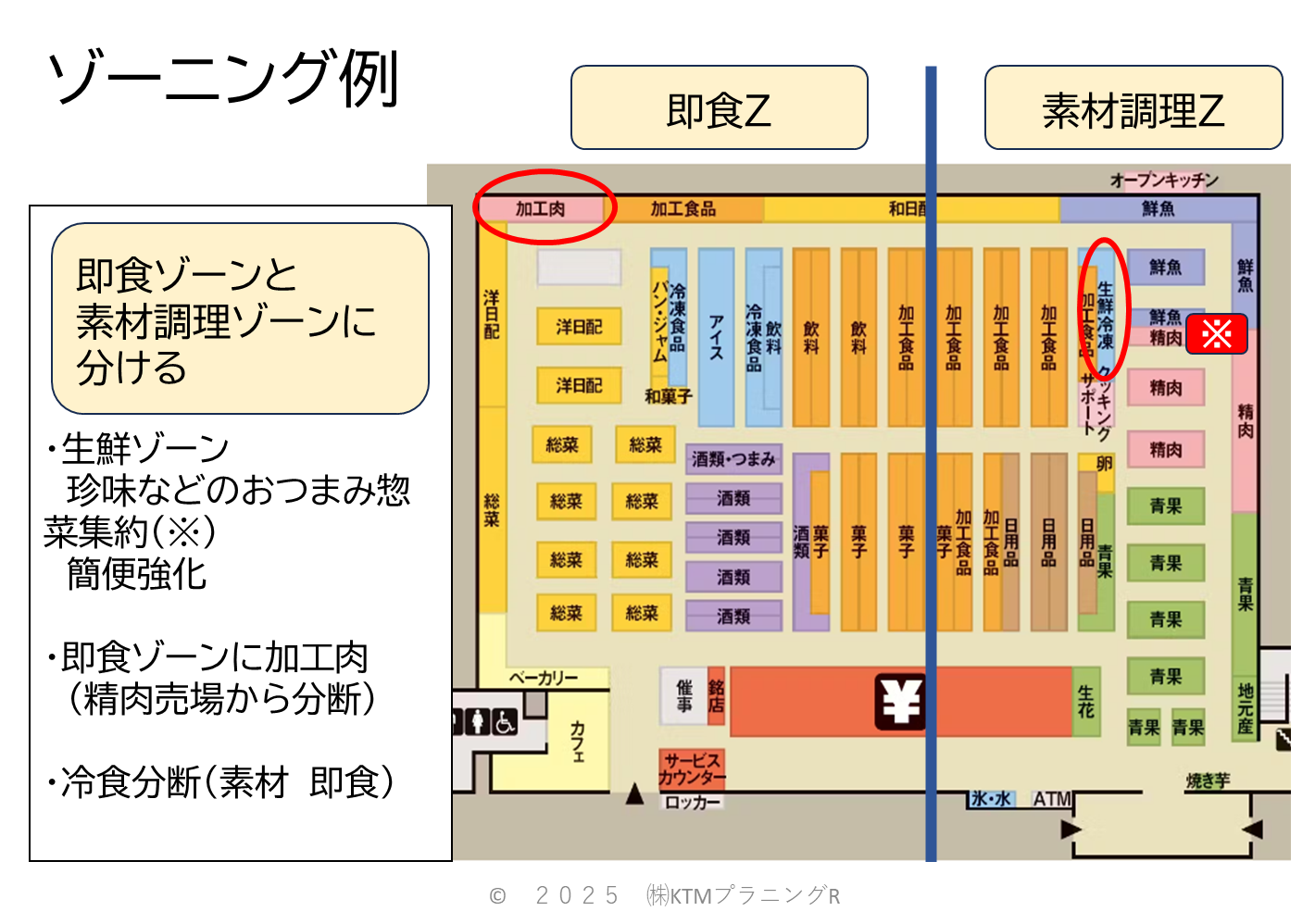

実際、店舗ゾーニングもこの二軸で構成されるパターンが増えてきています。

上の図はあくまでイメージとして作成したものですが、実際にこのゾーニングを採用している店舗の一つにライフムスブ田町店があります。売場の両端に出入り口が一つずつあるライフムスブ田町店では、JR田町駅側を即食ゾーン、芝浦側を素材調理ゾーンとして展開し、客層に分けた棲み分けがなされています。

惣菜開発の方向性は変化している

このように拡大し続ける惣菜市場ですが、コロナ前とコロナ後では開発の方向性が大きく異なっています。コロナ前まではとにかくカテゴリやアイテムを増やすことでの売上拡大が主流であり、たとえば人気店舗をMRし好調商品をモノマネして導入する、というような開発も実際には行われていました。しかし、コロナ後は明確に「自社の差別化の軸」として惣菜が位置付けられるようになりました。その流れの中で強化されたのは「専門性」であり、実現のために各社は下記のような取り組みを進めつつあります。

①原料への踏み込み

食のあらゆる原料に精通したメンバーがいることが、食品スーパーの強みである。

惣菜の原料仕入れを生鮮部門が担当する、デリカセンターに生鮮部門出身者を配置し最適原料を調達する等、生鮮部門の知見を活かすと共にトータル仕入れで原価低減を図る。

②SPA(製造小売)化

自社のデリカセンター、セントラルキッチンを設け製造集約による効率化を図るとともに、他社にはないオリジナル商品を自ら開発製造する。

③プロの料理人登用

いわゆる「プライベートブランド商品」は自社オリジナルではあるが、製造は外部メーカーにゆだねていた。しかし、SPA化するとなれば自社内に製造のノウハウが必要となる。それゆえに自らプロの料理人を採用し、本格的な開発を進めるケースが増えている。

たとえば、今回「西友」を買収した「トライアル」の惣菜の開発、製造を担う「㈱明治屋」には、様々なジャンルの料理人が50人ほど在籍しています。彼らの開発テーマは「職人品質のコモディティ(一般・大衆)化」。職人がつくった高品質な料理を、誰もが買いやすい圧倒的な値頃感で提供しており、店頭に並ぶ商品はとにかくそのクオリティと価格のギャップに驚かされるものばかり。

これらの取り組みにより、スーパーの惣菜はレベルアップしました。また、惣菜部門だけでアイテムを拡大するのとは異なり、鮮魚や精肉でおつまみ惣菜を展開するなど、生鮮部門の強みを生かした品揃えにより真の拡大ができつつあります。

このような中、販促として何をするべきなのでしょうか。

他社と差別化した惣菜の魅力を伝えるための販促

第一に、その価値を正しく伝えることに徹する、ということがあります。

昨今のチラシにおける販促では、一般食品がEDLP(※)化するのにともない、惣菜のアイテム構成比率が高い傾向にあります。そのため惣菜の価値を伝えられるかどうかが、チラシ全体の効果に差を生じさせるのです。

※EDLP(エブリデイ・ロー・プライス)セールなどで期間限定の値下げを行うのではなく、常に低価格で商品を販売する価格戦略

まずは、自社商品のこだわりをきちんと伝えるために、本当に美味しそうに見える商品撮影をしているでしょうか。

チラシのコマ割りに収まりやすいサイズや角度での撮影が優先され、おいしさ・魅力の訴求が二の次になっている写真では、商品の良さは表現できません。チラシでおいしそうに撮影された寿司が掲載されていれば、お客様はその商品の価値に期待するし、売場でもその価値に見合った商品づくりを意識するものです。チラシのデザインに合わせて複数パターンを撮影しておくといった用意をしても良いでしょう。

ある時、惣菜マーチャンダイザーの方から「こだわって開発した惣菜商品を、販促だからと10円、20円下げることが本当に訴求になるのか」と相談されたことがあります。たしかにそのとおりで、まずは商品のこだわりや価値を店頭媒体で伝え、建値で買っていただくことが最優先でしょう。

第二に、惣菜の価値を最大限発揮できる販促企画であるかを見直すということです。

「●●フェア」といった企画についても、時として自社のこだわり惣菜の価値を落とすこととなります。ある企業では、「唐揚げグランプリ」で受賞したこだわりの唐揚げを販売しているにも関わらず、北海道フェアのスポット商品として「ザンギ」を打ち出したことで、オペレーションが追いつかず、こだわりの唐揚げが品揃えされない、という状態が生まれていました。これでは販促としては本末転倒の状態です。

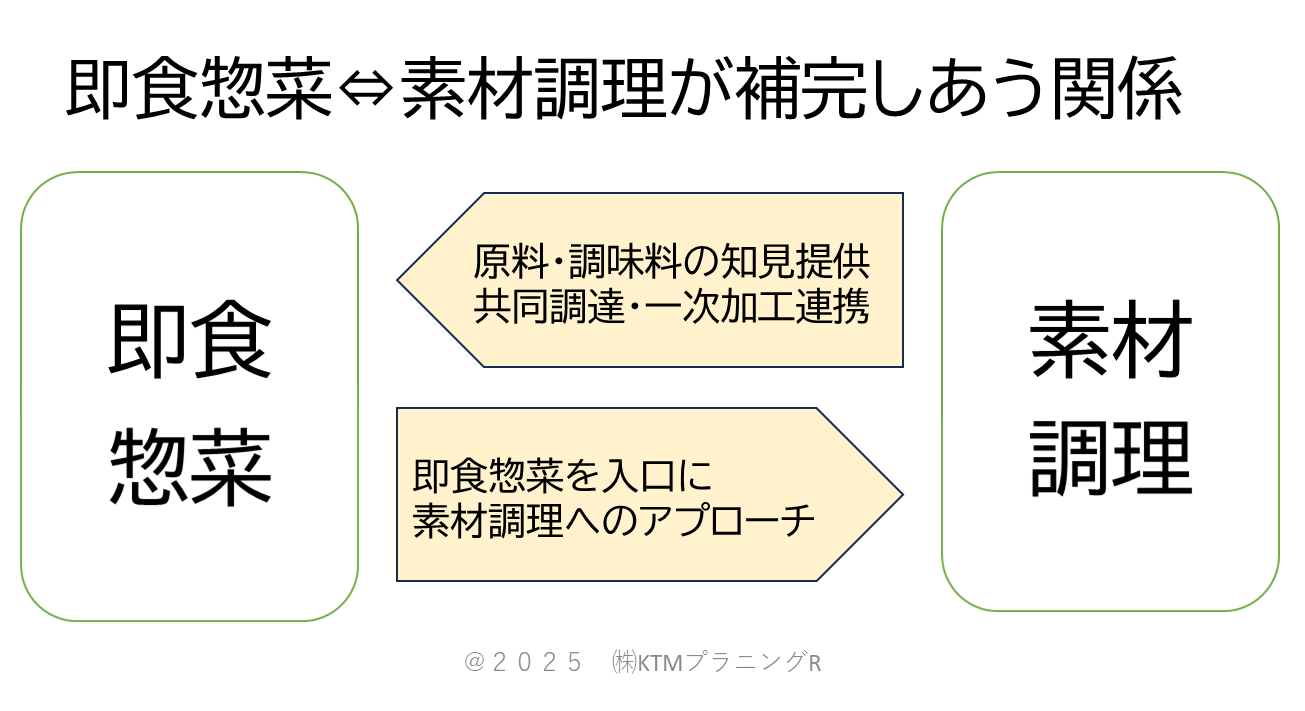

第三に、即食惣菜と素材調理が相互補完する関係を販促がきちんとつくるということです。生鮮と惣菜で原料の横串しができている場合に限られますが、具体的には下図のように、惣菜を入口に素材調理部門へアプローチする販促を考えましょう。

たとえば「精肉部門こだわりの銘柄鶏肉を使用した唐揚」の場合、その唐揚商品自体が銘柄鶏の「試食」の役割も果たしています。ここから、是非とも惣菜から鶏肉売場に送客する仕掛けにチャレンジしたいものです。

たとえばの流れとして…

・SNSやチラシで、銘柄鶏規格で精肉と惣菜を同じくくりで打ち出す

・パッケージシールを共通化する

・クッキングサポートで「惣菜部直伝!自社の銘柄鶏唐揚のつくり方教えます!」として紹介する

といった施策が考えられます。特に最後のアイデアは、手づくり需要の創出にもつながるおもしろい試みになるはずです。

今のマーケットで戦うためには、競合と明確に差別化することが重要となります。そのキーカテゴリの一つが惣菜であることは間違いありません。まずは自社の惣菜を知ること、食べること、その価値を素直に伝える販促を最優先に心掛けたいですね。